© Éditions Charles Léopold Mayer, 2022.

Essai n° 248

ISBN : 978-2-84377-231-3

© 2019, David Bollier et Silke Helfrich pour la version anglaise.

Ce livre est sous licence Creative Commons Attribution – Pas d’utilisation commerciale – Partage dans les mêmes conditions.

Lis le

- Préface À L’édition Française

- Introduction

- Première Partie : Les Communs : Une Perspective Transformatrice

- I. Communs Et Commoning

- II. Un Changement De Perspective Ontologique

- III. Le Langage Et La Créativité Des Communs

- Deuxième Partie : La Triade Des Communs

- Introduction

- IV. La Vie Sociale Des Communs

- V. La Gouvernance Par Les Pairs Dans Les Communs

- VI. L’approvisionnement Par Les Communs

- Troisième Partie : Étendre Le Communivers

- Introduction

- VII. Repenser La Propriété

- VIII. Relationaliser La Propriété

- IX. Pouvoir D’état Et Pratique Des Communs

- X. Faire Passer La Pratique Des Communs À Une Nouvelle Échelle

- Conclusion

- Remerciements

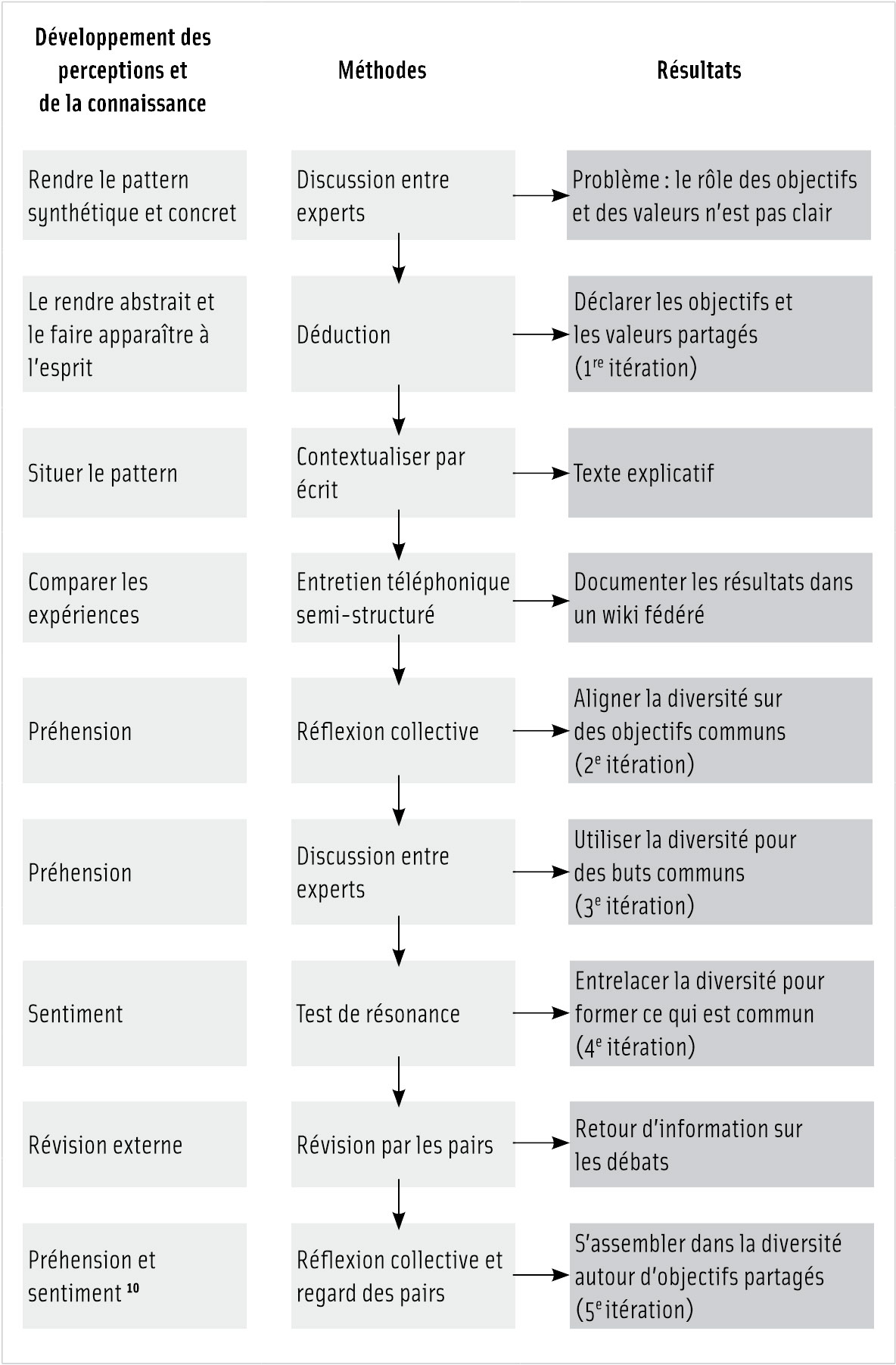

- Annexe A. Notes Sur La Méthodologie D’identification Des Patterns Du Commoning

- Annexe B. Communs Et Outils De Commoning Mentionnés Dans Ce Livre

- Annexe C. Les Huit Principes De Conception D’elinor Ostrom Pour Des Communs Viables

- Notes

Préface À L’édition Française

« L’objet de ce livre est de surmonter une épidémie de peur à travers un élan d’espoir concret. » Lorsque nous avons écrit ces mots dans la version anglaise de ce livre parue en 2019, nous n’avions aucune idée de l’arrivée prochaine d’une pandémie qui allait changer le monde. Quelques mois plus tard, avec la propagation du Covid-19 aux quatre coins de la planète, notre foi dans la pratique des communs comme vecteur d’« espoir concret » n’a pas été démentie. L’essor spontané de réseaux de solidarité et de soutien mutuel, comme des milliers d’autres initiatives relevant de ce que nous appelons le commoning, a confirmé qu’il était tout à fait possible – et souhaitable – de répondre à nos besoins à travers une éthique sociale de coopération et de réciprocité.

Alors que la peur et les crises incitent de nombreuses personnes à chercher des réponses du côté de démagogues autoritaires, un univers de communs en pleine croissance propose des voies de changement positives, vivantes, qui renforcent notre liberté. Les communs offrent des moyens socialement constructifs de satisfaire nos besoins, de cultiver une éthique de sobriété et de favoriser un sentiment d’utilité et d’appartenance. Ils montrent que le changement n’est pas quelque chose qui pourrait être simplement imposé d’en haut, mais qu’il doit être mis en œuvre aux niveaux cellulaires de la société avant de s’étendre à plus grande échelle.

Dans un contexte où les institutions hypertrophiées de la modernité capitaliste vacillent et s’effritent – avec une gouvernance du marché/État de plus en plus inefficace, des chaînes d’approvisionnement mondiales fragilisées, des bureaucraties impuissantes et notre échec général à nous adapter aux systèmes terrestres vivants –, les communs montrent qu’un autre monde est non seulement possible, mais qu’il est déjà en train, tranquillement, de mûrir. Un Communivers émergent est en train de mettre en place, dès maintenant, des formes d’approvisionnement plus humaines et plus écologiques, sans attendre l’autorisation des dirigeants politiques, des juges ou de la finance mondiale. Les commoneurs ne se fient ni à la bienveillance de l’État, ni à l’illusion de la main invisible du marché – ils savent que les gens ordinaires ont toute la créativité, tout l’engagement et tout le savoir-faire nécessaires pour construire leurs propres alternatives au système du marché/État qui les déresponsabilise et les maintient dans une position de subordonnés. La pratique des communs permet aux gens de sortir du monde moderne « normal » de l’hyperindividualisme, du consumérisme, de la concurrence et de la croissance économique. En nous invitant à ralentir et à prendre soin des besoins des autres et de la Terre, les communs donnent au mot « valeur » un sens plus large et plus riche, quasi sacré. La valeur n’est plus définie par le prix commercial ni restreinte aux seules marchandises. Nous réapprenons à voir que la valeur s’épanouit à travers nos relations sociales – ainsi qu’à travers nos relations avec les forêts et l’atmosphère, les océans et la Terre. La valeur est la vie elle-même.

Face à l’inexorable réchauffement de l’atmosphère terrestre, cette reconnaissance arrive à point nommé. Le penseur français de la modernité Bruno Latour a noté que le changement climatique remettait en question les rêves capitalistes de « développement » et de mondialisation. Les limites finies de la Terre s’imposent à nous et les fantasmes capitalistes s’estompent et vacillent, laissant un vide énorme dans nos consciences. Nous, les modernes, en l’absence d’un grand récit partagé du progrès de la civilisation par la croissance économique infinie et la conquête de la « nature », nous retrouvons profondément désorientés.

Latour soutient de manière convaincante que nous avons besoin d’un nouvel « attracteur » pour nous aider à formuler une vision postcapitaliste innovante de l’humanité, soucieuse de l’écologie. Il en appelle à une nouvelle histoire pour l’humanité tournant autour du « terrestre », c’est-à-dire la Terre comme « un endroit où atterrir – un paradigme qui rejette les fantasmes de la modernité et nous reconnecte aux réalités biophysiques de la vie ». Bien que Latour ne mentionne pas explicitement les communs, ils incarnent certainement ce qu’il vise à travers la notion de « terrestre » : un lieu pour réimaginer la vie, la politique, l’économie, la culture et la conscience en les intégrant dans les systèmes planétaires. Le langage des communs nous aide à évoluer vers un nouveau paradigme du « terrestre » en développant des relations de réciprocité et de respect en synergie avec Gaïa – la Terre comme système planétaire dynamique et vivant. C’est d’ailleurs l’un des objectifs de ce livre: montrer comment les divers « patterns » de Gouvernance par les pairs et d’approvisionnement par les communs peuvent nous aider à nous réveiller de nos prétentions modernistes et à redécouvrir Gaïa. Les cosmologies développées par d’innombrables peuples au cours des millénaires ont beaucoup à nous apprendre.

Je suis ravi que cette édition française de notre livre vienne rendre la dynamique profonde des communs encore plus accessible aux lecteurs francophones. Les commoneurs de France, d’Afrique francophone et du Canada ont toujours été parmi les plus créatifs et les plus engagés au sein du réseau transnational des commoneurs. J’espère que ce livre permettra non seulement d’honorer et de faire connaître leur travail, mais aussi d’inciter d’autres à étendre encore le territoire des communs dans les années à venir – car c’est très certainement nécessaire. Pour avoir rendu ce livre possible, je souhaite remercier mes collègues Frédéric Sultan de Remix the Commons, Heike Löschmann du bureau tunisien de la Fondation HeinrichBöll, le coordinateur de la traduction Olivier Petitjean et l’équipe de traducteurs Benjamin et Connie Chow-Petit, Léa Eynaud, Sylvia Fredriksson et Nicolas Sauret, les relecteurs Bernard Brunet et Camille Laurent.

Dans l’heureuse occasion qu’est la publication de ce livre, mon seul regret est que ma coautrice et amie Silke Helfrich ne puisse se joindre à moi pour écrire cette préface. Silke est décédée tragiquement à l’âge de 54 ans, en novembre 2021, dans un accident de randonnée au Liechtenstein. Pendant quinze ans, nous avons travaillé ensemble en tant qu’activistes-stratèges-théoriciens- collaborateurs-réseauteurs-vulgarisateurs des communs – elle depuis l’Allemagne, et moi depuis le Massachusetts aux États-Unis. Silke a été une partenaire irremplaçable dans mes nombreuses entreprises. Elle connaissait cinq langues, avait visité d’innombrables projets relatifs aux communs dans le monde entier, entretenu un vaste réseau de collègues et assisté à des dizaines de conférences et d’ateliers. Ce livre aura été notre collaboration la plus mémorable, une ambitieuse tentative de synthétiser et de distiller nos quinze années de travail sur le terrain, de voyages, de partage, de débats, de lectures et de réflexions sur la pratique des communs. Les recherches, les discussions et l’écriture de ce livre ont duré trois longues années – mais en un sens, celui-ci est aussi le produit d’une odyssée de quinze ans.

Il est triste que Silke ne soit pas là pour se réjouir de l’intérêt international croissant pour les communs. Elle a vu la publication des éditions allemande et espagnole de ce livre, mais pas celle en 2022 de l’édition grecque, de cette traduction française ou de la version portugaise à venir. Pendant ce temps, les communs, en tant que paradigme à la fois ancien et nouveau d’organisation et de gouvernance sociales, connaissent une renaissance. Alors que les lacunes du système marché/État deviennent douloureusement évidentes, notamment en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique, une nouvelle génération de chercheurs, d’activistes et de gens ordinaires adopte les communs comme moyen d’imaginer et de mettre en œuvre un avenir postcapitaliste. Les communs sont à la fois un cadre intellectuel versatile, un récit convaincant et un ensemble puissant de pratiques et d’expériences sociales permettant de dépasser les identités limitées de l’Homo economicus et du citoyen. Être un commoneur, c’est s’ouvrir à une vie plus vaste : aux mystères de nos vies intérieures, à de nouvelles pratiques sociales et éthiques, à des structures institutionnelles innovantes et à une Gouvernance par les pairs horizontale – tout cela est interconnecté !

Avec cette toile de fond en tête, j’espère que les lecteurs trouveront cette merveilleuse édition française de Free, Fair and Alive. The Insurgent Power of the Commons instructive et inspirante. La meilleure mesure de son succès sera d’inciter les lecteurs à inventer leurs propres innovations dans le domaine des communs, à les enraciner dans leurs environnements locaux et à développer leurs propres styles de commoning. L’avenir des communs réside dans notre capacité à faire preuve d’initiative et de créativité par nous-mêmes, puis à émuler et fédérer nos projets. C’est ainsi que nous pourrons développer des communs plus vastes, plus influents, plus résilients et plus profonds. Puisse ce livre contribuer à une meilleure compréhension des communs et à ce qu’ils poursuivent leur dynamique d’expansion et réalisent tout leur potentiel !

David Bollier, Amherst, Massachusetts, 8 juillet 2022

Introduction

Tant que nous nous laisserons emprisonner par nos craintes, nous ne trouverons jamais les solutions dont nous avons besoin pour construire un monde nouveau. Bien sûr, nous avons beaucoup de bonnes raisons d’avoir peur : le chômage, l’essor des régimes autoritaires, les abus des grandes entreprises, la haine raciale et ethnique. Sans oublier, par-dessus tout, le réchauffement du climat planétaire qui constitue une menace existentielle pour la civilisation elle-même. Nous voyons, émerveillés, des sondes spatiales détecter de l’eau sur Mars, tandis que les gouvernements ne parviennent pas à assurer l’accès à l’eau potable pour tous les habitants de la Terre. Les technologies permettront peut-être bientôt à certains de modifier les gènes de leurs enfants à naître comme du texte sur un ordinateur, mais nous ne savons pas trouver les moyens de prendre soin des malades, des personnes âgées et des sans-abri.

La peur et le désespoir sont alimentés par notre sentiment d’impuissance, l’impression que nous ne pouvons pas, en tant qu’individus, peser sur la trajectoire actuelle de l’histoire. Or cette impuissance a beaucoup à voir avec la façon même dont nous concevons notre sort – comme individus seuls et séparés. La peur et notre quête bien compréhensible de sécurité individuelle paralysent la recherche de solutions collectives et systémiques, les seules qui seraient véritablement efficaces. Il faut donc reformuler notre dilemme : que pouvons-nous faire ensemble ? Comment pouvons-nous le faire en dehors des institutions en place, qui ne sont pas à la hauteur ?

La bonne nouvelle est que d’innombrables graines de transformation collective sont déjà en train de germer. Il y a des pousses vertes d’espoir dans les fermes agroécologiques de Cuba et les forêts communautaires d’Inde, dans les systèmes Wi-Fi citoyens de Catalogne et les équipes de soins infirmiers de proximité aux Pays-Bas. Elles éclosent sous la forme de dizaines de monnaies locales alternatives, de nouveaux types de plateformes coopératives en ligne et de campagnes citoyennes de reconquête des villes au bénéfice des gens ordinaires. La beauté de ces initiatives est qu’elles satisfont de vrais besoins de manière directe et tout en favorisant l’autonomie. Les gens savent répondre présent pour inventer de nouveaux systèmes, libérés de la mentalité capitaliste, pour leur bénéfice mutuel, dans le respect de la Terre et dans une perspective de long terme.

En 2009, à Helsinki, un groupe d’amis assistait avec frustration à l’énième échec d’un sommet international sur le changement climatique. Ils se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire eux-mêmes pour changer l’économie. Après beaucoup de discussions préparatoires, leur questionnement a donné naissance à une « Bourse de crédit » de quartier, à travers laquelle les participants acceptaient d’échanger entre eux des services allant de la traduction à des leçons de natation en passant par du jardinage et de l’édition de textes. Donnez une heure de votre expertise à un voisin et recevez une heure de talent d’un autre. La banque de temps d’Helsinki, comme elle a fini par s’appeler, est désormais une robuste économie parallèle à elle seule, comptant plus de 3 000 membres. À travers l’échange de dizaines de milliers d’heures de services, elle est devenue une alternative conviviale à l’économie de marché, partie prenante d’un vaste réseau international de banques de temps.

À Bologne, en Italie, une femme âgée voulait simplement qu’il y ait un banc dans l’un de ses lieux de rencontre favoris de son quartier. Lorsque les habitants ont demandé à l’administration municipale s’ils pouvaient installer eux-mêmes ce banc, les bureaucrates locaux ont répondu, perplexes, qu’il n’existait aucune procédure pour cela. Ce fut l’origine d’un long processus qui a débouché sur la création d’un système formel de coordination des collaborations entre les citoyens et la municipalité de Bologne. La ville a finalement adopté le règlement de Bologne pour l’entretien et la régénération des communs urbains afin d’organiser des centaines de « pactes de collaboration » entre les citoyens et l’administration – pour réhabiliter des bâtiments abandonnés, gérer des jardins d’enfants, prendre soin des espaces verts urbains. Cette initiative a depuis donné naissance au mouvement Co-city, qui orchestre des collaborations similaires dans des dizaines de villes en Italie.

Face au changement climatique et aux inégalités économiques, ces efforts ne restent-ils pas cependant douloureusement trop petits et trop locaux ? C’est précisément là l’erreur que commettent les traditionalistes. Ils se focalisent tellement sur les institutions de pouvoir, qui ne cessent de nous décevoir, et font une telle fixation sur l’échelle mondiale des problèmes qu’ils ne voient pas que les véritables forces de changement structurel prennent naissance à petite échelle, dans de petits groupes de personnes, loin des regards du pouvoir. Les sceptiques du « petit » sont les mêmes qui se moquent des agriculteurs qui sèment des grains de riz, de maïs et de haricots : « Vous allez nourrir l’humanité avec… des graines ?! » En réalité, les petites initiatives dotées de capacités d’adaptation peuvent s’avérer de puissants vecteurs de changement systémique. Il existe aujourd’hui un immense univers d’initiatives sociales à la base – familières ou nouvelles, dans tous les domaines de la vie, dans des territoires industrialisés ou ruraux – qui satisfont avec succès des besoins auxquels l’économie de marché et le pouvoir d’État sont incapables de répondre. La plupart de ces initiatives restent invisibles ou ne sont pas identifiées comme relevant d’un mouvement plus large. Dans l’esprit du public, elles sont souvent traitées avec condescendance, ignorées ou considérées comme des aberrations marginales. De fait, elles existent en dehors des systèmes de pouvoir dominants – l’État, le capital, les marchés. Les esprits conventionnels s’appuient toujours sur des solutions éprouvées et n’ont pas le courage d’expérimenter, même si les formules prétendument gagnantes de la croissance économique, du fondamentalisme de marché et de la bureaucratie ne peuvent plus cacher leurs profonds dysfonctionnements. La question n’est pas de savoir si une idée ou une initiative est petite ou grande, mais si ses prémisses contiennent un germe de changement global.

Évitons tout malentendu : les communs ne se résument pas à des projets à petite échelle visant à améliorer la vie quotidienne. Ils sont une vision séminale pour réimaginer ensemble notre avenir et réinventer notre organisation sociale, notre économie, nos infrastructures, notre politique et le pouvoir d’État lui-même. Les communs sont une forme sociale qui permet aux gens d’être libres sans opprimer les autres, d’assurer l’équité sans contrôle bureaucratique, de favoriser l’être-ensemble sans contrainte et d’affirmer une souveraineté sans nationalisme. Le chroniqueur George Monbiot a bien résumé les vertus des communs : « Un commun […] donne à la vie collective une orientation claire. Il repose sur la démocratie dans sa forme la plus authentique. Il détruit l’inégalité. Il incite à protéger le monde vivant. Il crée, en somme, une politique de l’appartenance1. »

C’est ce que reflète le titre anglais de notre livre consacré aux fondements, à la structure et à la vision des communs : Free, Fair and Alive [« Libres, équitables et vivants »]. S’émanciper du système en place implique d’honorer la liberté au sens humain le plus large et non seulement au sens de la liberté économique libertarienne de l’individu isolé. Cela exige de placer l’équité, mutuellement acceptée, au centre de tout système d’approvisionnement et de gouvernance. Et cela implique de reconnaître notre existence en tant qu’êtres vivants sur une Terre elle-même vivante. La transformation ne peut avoir lieu sans que tous ces objectifs soient atteints simultanément. C’est précisément ce que les communs rendent possible : combiner les grandes priorités de notre culture politique, régulièrement opposées les unes aux autres – la liberté, l’équité et la vie elle-même.

Les communs sont bien davantage qu’un message positif à promouvoir : ils sont une vision du monde intrinsèquement insurrectionnelle, au sens de l’affirmation d’un nouveau pouvoir contre les pouvoirs établis et en dehors d’eux. Lorsque des gens se rassemblent pour poursuivre des objectifs partagés et se constituent en tant que commun, c’est une nouvelle onde de pouvoir social cristallisé qui se soulève. Lorsque ces poches d’énergie ascendante convergent en nombre suffisant, c’est un nouveau pouvoir politique qui se manifeste. En outre, dès lors que les commoneurs adhèrent globalement à un ensemble de valeurs philosophiquement intégrées, ce pouvoir est moins vulnérable à la cooptation. Le couple marché/État a inventé un riche répertoire de stratégies de division et d’appropriation pour neutraliser les mouvements sociaux en quête de changement. Il satisfait partiellement une partie de leurs revendications, par exemple, mais uniquement en imposant de nouveaux coûts à quelqu’un d’autre. Oui à une plus grande égalité raciale et de genre au niveau du droit, mais seulement dans le cadre du système profondément inéquitable qu’est le capitalisme et sans véritable volonté d’appliquer ce droit. Oui à une plus grande protection de l’environnement, mais uniquement en imposant des prix plus élevés ou en pillant le Sud pour ses ressources naturelles. Ou encore, oui à de meilleurs soins de santé et à des conditions de travail favorables à la vie familiale, mais uniquement dans le cadre de systèmes rigides protégeant les profits des entreprises. La liberté est jouée contre l’équité, ou vice versa, et chacune des deux est jouée contre les besoins de la Terre Mère. C’est ainsi que les demandes de changement systémique viennent échouer encore et toujours contre les remparts de la forteresse capitaliste.

La grande ambition des communs est de rompre avec cette histoire sans fin de cooptations et de manipulations consistant à se défausser des problèmes sur un autre. Leur but est de développer une économie sociale parallèle et indépendante, en dehors du système marché/État, opérant selon une logique et une éthique différentes. Le Communivers ne poursuit pas la liberté, l’équité et la satisfaction des besoins dans les limites écologiques comme des objectifs distincts nécessitant que l’on trouve le bon compromis entre eux. Le Communivers cherche à intégrer et à unifier ces objectifs comme des priorités intrinsèquement liées. Ils sont un programme indivisible. De plus, ce programme n’est pas simplement aspirationnel ; il est au cœur de la pratique concrète des communs en tant que pratique sociale.

Sans surprise, la vision des communs que nous exposons ici est très différente de l’image qu’en donnent (en la tournant en dérision) la science économique moderne et la droite de l’échiquier politique. Selon eux, les communs sont des ressources sans propriétaires mises à la disposition de n’importe qui, et donc un mode de gestion conduisant inévitablement à une impasse. C’est l’idée popularisée par le célèbre article de Garrett Hardin sur la « tragédie des communs », sur lequel nous reviendrons plus loin. Mais nous ne sommes pas d’accord. Pour nous, les communs sont une catégorie bien déterminée de pratiques sociales auto-organisées permettant de répondre aux besoins de manière équitable et inclusive. Ils sont une forme de vie. Ils sont une perspective qui ouvre sur une manière différente d’être dans le monde et des manières différentes de connaître et d’agir.

Le système marché/État met souvent en avant tout ce qu’il fait pour les gens – ou, si la participation est autorisée, avec les gens. Mais les communs parviennent à faire beaucoup de choses utiles et importantes à travers les gens. C’est-à-dire que les gens ordinaires fournissent eux-mêmes l’énergie, l’imagination et les efforts nécessaires. Ils assurent eux-mêmes leur propre approvisionnement et leur propre gouvernance. Ce sont les commoneurs qui imaginent les systèmes, conçoivent les règles, apportent l’expertise, effectuent le travail difficile, contrôlent le respect des règles et sanctionnent ceux qui les enfreignent.

On le comprend donc, les communs impliquent aussi une transformation des identités. Ils exigent que les gens évoluent vers de nouveaux rôles et de nouvelles perspectives. Ils requièrent de nouveaux modes de relation avec les autres. Ils nécessitent que nous réévaluions ce qui compte vraiment dans notre économie et notre société, et comment le travail essentiel est accompli. Vus de l’intérieur, les communs démontrent que nous pouvons créer de la valeur par de nouveaux moyens, et créer du même coup du sens pour nousmêmes. Nous pouvons échapper aux chaînes de valeur capitalistes en élaborant des réseaux de valeur fondés sur l’engagement mutuel. C’est en changeant les microstructures de la vie sociale, sur le terrain, les uns avec les autres, que nous pouvons commencer à nous décoloniser nous-mêmes de l’histoire et de la culture dans lesquelles nous sommes nés. Nous pouvons échapper au sentiment d’isolement impuissant qui résume une grande partie de la vie moderne. Nous pouvons développer des alternatives plus saines et plus justes.

Bien évidemment, les gardiens de l’ordre dominant – qu’ils soient au sein du gouvernement, des entreprises, des médias, de l’enseignement supérieur ou des institutions philanthropiques – préfèrent travailler dans les cadres institutionnels en place. Ils se contentent d’opérer à travers des schémas de pensée bornés et une conception risible de la dignité humaine, choisissant, par exemple, de promouvoir le grand récit du progrès par la croissance économique. Ils préfèrent que le pouvoir politique soit consolidé dans des structures centralisées comme l’État-nation, la grande entreprise, la bureaucratie. L’objectif de ce livre est de faire voler en éclats ces préjugés et d’ouvrir de nouvelles perspectives sur les choix très réalistes que nous pouvons faire.

Ce livre n’est pas cependant une énième critique du capitalisme néolibéral. Bien que souvent précieuses, les critiques, même pénétrantes, ne nous aident pas nécessairement à imaginer comment reconstruire nos institutions et créer un monde nouveau. Ce dont nous avons réellement besoin aujourd’hui, c’est d’expérimentation créative et du courage d’initier de nouvelles formes d’action. Nous devons apprendre à identifier les motifs récurrents de la vie culturelle qui sont susceptibles de provoquer des changements concrets en dépit de l’immense pouvoir du capital.

Aux militants qui se préoccupent de partis et d’élections, de réformes législatives et de politiques publiques nous conseillons de s’intéresser à un niveau plus profond et plus signifiant de la vie politique – le monde des pratiques culturelles et sociales. Les modes d’action politiques conventionnels qui fonctionnent dans le cadre d’institutions politiques conventionnelles sont tout simplement incapables de nous apporter les changements dont nous avons besoin. Greta Thunberg, la jeune militante suédoise pour le climat, l’a souligné avec perspicacité : « Nous ne pouvons pas sauver le monde en respectant les règles du jeu. » Nous devons concevoir de nouvelles règles. Certes, l’ancien système ne peut être ignoré, et de fait, il peut souvent nous apporter certains bienfaits indispensables. Mais nous devons être honnêtes avec nous-mêmes : les systèmes existants ne produiront pas de changement transformationnel. C’est pourquoi nous devons nous ouvrir aux vents de changement plus vivifiants qui viennent de la périphérie, d’endroits inattendus, négligés, de zones marginales sans titre de noblesse, des gens eux-mêmes.

En conséquence, nous refusons le postulat selon lequel l’Étatnation serait le seul système de pouvoir réaliste capable de s’opposer à nos peurs et de proposer des solutions. Ce n’est pas le cas. L’État-nation est bien plutôt l’expression d’une époque révolue. Seulement, les élites et les bien-pensants refusent d’envisager les alternatives venant de la marge, par peur d’être considérés comme des extravagants ou des fous. Pourtant, les déficiences structurelles de l’État-nation et son alliance avec les marchés capitalistes sont d’une évidence éclatante, impossible à nier. Nous n’avons pas d’autre choix que d’oublier nos craintes – et d’embrasser les idées nouvelles qui nous viennent du dehors.

Précisons, pour rassurer au besoin le lecteur, que « dépasser » l’État-nation ne signifie pas sans État-nation. Cela veut dire que nous devons profondément changer la nature du pouvoir d’État en y introduisant de nouvelles logiques opérationnelles et de nouveaux acteurs institutionnels. Une bonne partie de ce livre est précisément consacrée à cette nécessité. Nous considérons, de manière peut-être immodeste, la pratique des communs – ce que nous appelons en anglais le commoning – comme un moyen d’incuber de nouvelles pratiques sociales et de nouvelles logiques culturelles, fermement ancrées dans l’expérience quotidienne et pourtant capables de se fédérer pour gagner en force, de se féconder mutuellement pour faire émerger une nouvelle culture et pénétrer au cœur même du pouvoir d’État. Lorsque nous décrivons les communs et le commoning, nous parlons de pratiques qui dépassent les manières habituelles de penser, de parler et de se comporter. Ce livre pourrait donc être considéré comme un manuel d’apprentissage. Nous espérons élargir votre compréhension de l’économie en allant, par exemple, au-delà de l’économie monétaire qui oppose mes intérêts et nos intérêts, et en ne considérant plus l’État comme la seule alternative au marché. Ce n’est pas une mince ambition, car le couple marché/État a imprimé ses cadres de pensée au plus profond de notre conscience et de notre culture. Mais si nous voulons vraiment échapper à la logique étouffante du capitalisme, nous devons la sonder en profondeur. Comment échapper à l’étrange logique qui veut que nous nous épuisions nous-mêmes et appauvrissions l’environnement en produisant des choses, et que nous devions ensuite produire des efforts héroïques pour nous réparer nousmêmes ainsi que l’environnement, et ce, uniquement pour que la roue de hamster de l’éternel aujourd’hui continue de tourner ? Comment les hommes politiques et les citoyens peuvent-ils prendre des initiatives véritablement indépendantes si tout dépend de l’emploi, de la Bourse et de la concurrence ? Comment emprunter de nouveaux chemins lorsque les motifs fondamentaux du capitalisme imprègnent constamment nos vies et nos consciences, érodant ce que nous avons en commun ? Avec ce livre, notre objectif n’est pas seulement de mettre en lumière de nouvelles formes de pensée et de sentiment, mais aussi de proposer un guide pour l’action.

Mais comment aborder un changement aussi profond ? Notre réponse est que nous devons d’abord déconstruire notre compréhension du monde : notre image de ce que signifie être un être humain, notre conception de la propriété, les idées dominantes sur l’être et le savoir (chapitre 2). Lorsque nous apprenons à voir le monde à travers de nouvelles lunettes et à le décrire avec de nouveaux mots, une vision convaincante émerge. Nous y gagnons une nouvelle compréhension de la vie bonne, de notre être-ensemble, de l’économie et de la politique. Une révolution sémantique avec de nouveaux vocabulaires (et l’abandon des anciens) est indispensable pour communiquer cette nouvelle vision. C’est pourquoi, dans le chapitre 3, nous proposons une variété de termes pour échapper au piège de nombreux binômes trompeurs (individuel/collectif, public/privé, civilisé/prémoderne) et nommer les expériences de pratique des communs qui n’ont pas encore de nom (Rationalité Ubuntu, liberté dans l’interconnexion, souveraineté sur la valeur, Gouvernance par les pairs).

Les idées sont une chose, l’action rigoureuse en est une autre. Comment procéder ? Nous considérons la partie II, composée des chapitres 4, 5 et 6 – comme le cœur de ce livre. La « triade des communs », comme nous l’appelons, décrit le système qui fait que le monde des communs « respire » – comment il vit, à quoi ressemble sa culture. Cette triade est un nouveau cadre pour comprendre et analyser les communs. Ce cadre est né de la méthodologie associée aux « langages de patterns », où l’on utilise un processus d’« exploration des motifs récurrents » pour identifier ce qui se répète dans les pratiques sociales à travers les cultures et l’histoire.

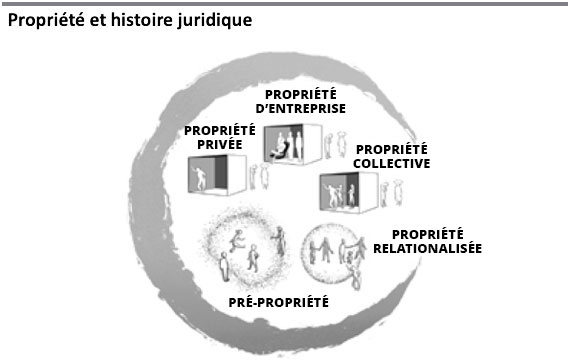

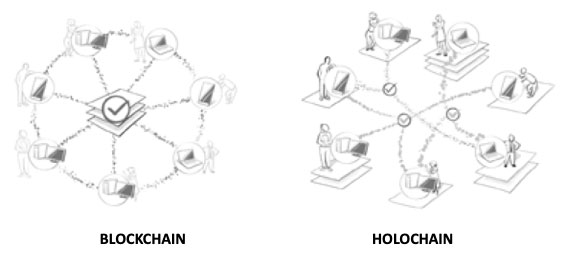

Suit la partie III, qui examine les présupposés implicites liés à la propriété (chapitre 7) et la manière dont une nouvelle forme de Propriété relationalisée pourrait être développée (chapitre 8) afin de soutenir la pratique des communs. Nous nous sommes rapidement rendu compte qu’une telle vision – tout comme d’autres motifs récurrents ou patterns du commoning –, lorsqu’elle commence à « prendre », finit souvent par se heurter au pouvoir d’État. Les États n’hésitent pas à recourir à la loi, aux droits de propriété, aux politiques publiques, aux alliances avec le capital et aux pratiques coercitives pour imposer leur vision du monde – généralement défavorable aux communs. À la lumière de cette réalité, nous ébauchons plusieurs stratégies générales pour construire malgré tout le Communivers (chapitre 9). Puis nous concluons par l’examen de plusieurs approches – chartes des communs, technologies de registres distribués, partenariats public-communs – susceptibles de développer les communs tout en les protégeant contre le système marché/État (chapitre 10). Avec ce livre qui cherche à reconceptualiser notre compréhension des communs, nous sommes conscients d’indiquer de nombreuses pistes de recherche que nous ne pouvons pas complètement explorer. Plus le rivage de nos connaissances est étendu, plus vastes sont les océans de notre ignorance. Nous aurions aimé détailler une nouvelle théorie de la valeur qui aille à l’encontre des notions insatisfaisantes de valeur et du système des prix utilisés par l’économie standard. La longue histoire du droit de la propriété recèle de nombreuses doctrines juridiques fascinantes qui mériteraient d’être davantage fouillées. De même pour les notions non occidentales d’« intendance » (stewardship en anglais) et de contrôle. Les dimensions psychologiques et sociologiques de la coopération pourraient donner à nos idées sur la pratique des communs une profondeur nouvelle. Les spécialistes de la modernité, les historiens des communs médiévaux et les anthropologues pourraient nous aider à mieux comprendre la dynamique sociale des communs contemporains. Bref, il reste beaucoup à dire sur les thèmes que nous abordons.

Parmi les questions les plus saillantes et les moins étudiées figure la manière dont les communs pourraient apporter des réponses aux défis géopolitiques, écologiques et humanitaires avec lesquels nous ne sommes que trop familiers. Les migrations, les conflits militaires, le changement climatique et les inégalités sont tous affectés par la prévalence des enclosures et la force relative des communs. Des commoneurs disposant de moyens de subsistance stables et ancrés dans leur territoire sont naturellement moins exposés à la nécessité de fuir vers des régions plus riches du monde. Lorsque des chalutiers industriels ont détruit les communs de pêche somaliens, cela a certainement contribué à alimenter la piraterie et le terrorisme en Afrique. La protection des communs par l’État pourrait-elle faire la différence ? Si ce modèle d’approvisionnement pouvait supplanter les chaînes d’approvisionnement du marché mondial, cela pourrait réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports et aux produits chimiques agricoles. Ces sujets, et bien d’autres, mériteraient davantage de recherche, d’analyse et d’élaboration théorique.

Nous souhaitons enfin attirer l’attention sur l’intérêt des annexes. L’annexe A explique la méthodologie utilisée pour identifier les patterns des communs exposés dans la deuxième partie du livre. L’annexe B dresse la liste des soixante-neuf communs et outils de commoning mentionnés dans ce livre. Enfin, l’annexe C énumère les célèbres huit principes de conception pour des communs efficaces d’Elinor Ostrom.

Première Partie : Les Communs : Une Perspective Transformatrice

I. Communs Et Commoning

Les êtres humains peuvent-ils vraiment apprendre à coopérer les uns avec les autres, au quotidien et à grande échelle ? De nombreux indices suggèrent que c’est bien le cas. Il n’y a pas d’obstacle génétique inné à la coopération. Bien au contraire même. Une expérience célèbre conçue par Michael Tomasello, chercheur en psychologie comparative et en psychologie du développement, met en scène un bambin frais et innocent qui observe un homme portant un tas de livres et ne cessant de se cogner sur la porte d’une armoire. L’adulte ne semble pas capable d’ouvrir l’armoire, et le bambin se sent concerné. Spontanément, il se déplace pour ouvrir la porte, invitant l’adulte maladroit à mettre les livres dans l’armoire. Dans une autre expérience, un adulte échoue systématiquement à placer une pilule bleue au sommet d’un tas de pilules. Un bambin assis en face de lui attrape les pilules éparses et les place toutes soigneusement au-dessus du tas. Dans un autre test encore, un adulte qui vient d’agrafer des papiers quitte la pièce et, quand il revient avec une nouvelle pile de papiers, il découvre que quelqu’un a déplacé son agrafeuse. Un enfant âgé d’1 an, dans la même pièce, comprend immédiatement le problème de cet adulte et lui indique obligeamment l’agrafeuse sur une étagère.

Pour Tomasello, ces expériences, et d’autres similaires, mettent en lumière une idée fondamentale : les êtres humains veulent instinctivement s’aider les uns les autres. Dans leurs efforts obstinés pour comprendre les origines de la coopération humaine, Tomasello et son équipe ont cherché à isoler le fonctionnement de cette pulsion humaine et à la différencier des comportements d’autres espèces, et particulièrement des primates. Tirant les leçons d’années de recherches, Tomasello conclut : « À partir approximativement de leur premier anniversaire – lorsqu’ils commencent à marcher et à parler et deviennent véritablement des êtres de culture –, les enfants humains sont déjà coopératifs et serviables dans un grand nombre de situations, mais bien entendu pas toutes. Et ils ne l’apprennent pas des adultes ; cela leur vient naturellement1. » Même des bébés âgés de 14 et 18 mois montrent une capacité à chercher des objets hors de portée, à enlever des obstacles auxquels se heurtent d’autres, à corriger l’erreur d’un adulte et à choisir le comportement correct en vue d’une tâche donnée.

Évidemment, les complications surviennent et se multiplient lorsque les enfants grandissent. Ils comprennent que certaines personnes ne sont pas dignes de confiance et que d’autres ne répondent pas de manière réciproque aux actes bienveillants. Ils apprennent à intérioriser les normes sociales et les attentes éthiques, en particulier celles des institutions. En prenant de l’âge, ils associent l’éducation avec le succès social, apprennent à faire de leur réputation personnelle une marque à promouvoir sur le marché, et à trouver leur satisfaction à travers l’acte d’acheter ou de vendre.

Tandis que ce drame de l’acculturation se joue de manières très différentes au niveau des individus, l’histoire de l’espèce humaine dans son ensemble est caractérisée par sa capacité versatile à la coopération. Nous sommes dotés d’un potentiel unique : celui d’exprimer et d’agir selon une intentionnalité partagée. « Ce qui nous rend différents, nous êtres humains, c’est notre capacité à associer nos efforts et nos réflexions pour faire des choses qu’aucun d’entre nous n’aurait pu créer seul, explique Tomasello. Il s’agit fondamentalement de communication, de collaboration et de travail conjoint. » Si nous en sommes capables, c’est parce que nous pouvons appréhender le fait que les autres êtres humains ont des vies intérieures avec des émotions et des intentions. Nous prenons conscience d’une condition partagée qui va au-delà d’une identité étroite et auto- référentielle. Toute identité individuelle fait aussi partie d’identités collectives qui guident la manière dont une personne pense, se comporte et résout ses problèmes. Nous sommes tous indélébilement façonnés par nos relations avec nos pairs et avec la société, et par les langages, les rituels et les traditions qui constituent nos cultures. En d’autres termes, la prétention individuelle à s’être « fait soi-même » est une illusion. Il n’y a pas de « moi » isolé. Comme nous y reviendrons plus tard, nous sommes tous en réalité des Moiimbriqués. Nous ne sommes pas seulement pris dans des relations ; nos identités elles-mêmes sont créées par ces relations. Le concept du Moi-imbriqué nous aide à aborder de manière plus honnête la réalité de l’identité et du développement humains. Nous, humains, sommes véritablement une « espèce coopérative », comme l’ont formulé les économistes Samuel Bowles et Herbert Gintis2. La question est de savoir dans quelle mesure cet instinct profond sera incité à s’épanouir. Et si la coopération est encouragée, sera-t-elle mise au service de tous ou au contraire d’objectifs individualistes et bornés ?

DES COMMUNS OMNIPRÉSENTS, MAIS SOUVENT MAL COMPRIS

Dans nos précédents livres The Wealth of the Commons (Levellers Press, 2012) et Patterns of Commoning (Levellers Press, 2015), nous avons documenté des dizaines d’exemples remarquables suggérant que la portée et l’impact réels des communs dans le monde d’aujourd’hui sont plus importants qu’il n’y paraît. Notre capacité à nous auto-organiser pour répondre à nos besoins indépendamment de l’État ou du marché se manifeste à travers des forêts gérées de manière communautaire, des fermes et des pêcheries coopératives, des communautés de conception et de fabrication en open source d’envergure mondiale, des monnaies locales et régionales, et une myriade d’autres exemples dans tous les domaines de la vie. L’impulsion humaine élémentaire qui est innée en nous – aider les autres, améliorer les pratiques existantes – se cristallise en des formes sociales stables infiniment variées : les communs. L’impulsion à « faire commun » émerge dans les circonstances les plus diverses – des quartiers urbains déshérités, des paysages frappés par des catastrophes naturelles, des fermes consacrées à l’agriculture de subsistance au cœur de l’Afrique, des réseaux sociaux dans le cyberespace. Et pourtant, étrangement, l’omniprésence des communs est rarement perçue comme telle, peut-être parce qu’ils vivent dans l’ombre du pouvoir d’État ou du marché. Ils ne sont pas reconnus comme une force sociale puissante, ni comme une forme institutionnelle à part entière. Pour nous, parler des communs, c’est parler de liberté-dans-l’interconnexion – un espace social dans lequel nous pouvons nous redécouvrir et nous reconstruire en tant qu’êtres humains entiers et jouir d’un degré élevé d’autonomie. Le langage des communs et du commoning nous aide à comprendre que des individus œuvrant ensemble peuvent donner naissance à des sociétés plus humaines, plus éthiques et plus écologiquement responsables. Il est possible et même plausible d’imaginer un ordre post-capitaliste stable et solidaire. La pratique même des communs, lorsqu’elle s’étend et fait sentir ses effets plus largement dans notre vie culturelle, catalyse de nouvelles possibilités politiques et économiques.

Soyons clairs : les communs ne sont pas une vue de l’esprit utopique. Ils existent ici et maintenant, dans d’innombrables villages et villes, dans le Sud et le Nord de la planète, dans les communautés du logiciel libre et les cyber-réseaux mondiaux. Notre premier défi est de nommer les nombreux communs qui ont lieu parmi nous et de les rendre culturellement lisibles. Ils doivent être perçus et compris afin de pouvoir être nourris, protégés et développés. Telle est la tâche qui nous attend dans les prochains chapitres et la raison pour laquelle nous avons besoin de poser un nouveau cadre général pour comprendre les communs et le commoning.

Les communs ne consistent pas simplement à « partager », comme on le fait dans d’innombrables domaines. Il s’agit de partager et de mettre en place des systèmes sociaux durables pour produire des choses et des activités partageables. Les communs n’ont pas grand- chose à voir non plus avec l’idée trompeuse de la « tragédie des communs ».

L’expression a été popularisée par un article célèbre du biologiste Garrett Hardin sur la« tragédie des communs », paru dans l’influente revue Science en 19683. Paul Ehrlich venait de publier The Population Bomb (La Bombe « P » en français), récit malthusien d’un monde submergé par une croissance démographique hors de contrôle. C’est dans ce contexte que Hardin a inventé la parabole fictive d’un pré partagé sur lequel aucun berger n’a d’incitation rationnelle à limiter le pâturage de son bétail. Le résultat inévitable, selon Hardin, est que chaque gardien de troupeau utilisera égoïstement la plus grande portion possible de la ressource commune, ce qui entraînera inévitablement sa surexploitation et sa ruine – d’où la fameuse « tragédie » des communs. Les solutions possibles, selon Hardin, consistent à attribuer des droits de propriété privée sur la ressource en question ou à demander au gouvernement de l’administrer comme un bien public, ou bien selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

L’article de Hardin est devenu le plus cité de l’histoire de la revue Science, et l’expression « tragédie des communs » un lieu commun de notre culture. Son récit fantaisiste, ressassé par des économistes, des spécialistes des sciences sociales et des hommes politiques, a persuadé la plupart des gens que les communs étaient un mode de gestion voué à l’échec. Pourtant, l’analyse de Hardin présente plusieurs failles majeures. La plus importante est qu’il ne décrit pas un véritable commun ! Il raconte une mêlée générale dans laquelle rien n’est possédé et tout est gratuit – une « ressource commune non gérée », diraient certains. Comme l’a suggéré avec humour Lewis Hyde, spécialiste des communs, la thèse de la « tragédie » de Hardin devrait être rebaptisée « La tragédie des ressources communes non gérées, laisser-fairistes et facilement accessibles à des individus égoïstes ne communiquant pas entre eux4 ».

Dans un véritable commun, les choses se passent différemment. Une communauté définie régit une ressource partagée et son utilisation. Les utilisateurs négocient leurs propres règles, attribuent des responsabilités et des droits, et mettent en place des systèmes de contrôle pour identifier et pénaliser les resquilleurs. Certes, des ressources limitées peuvent se trouver surexploitées, mais c’est un risque bien davantage associé aux marchés libres qu’aux communs. Ce n’est pas une coïncidence si l’époque actuelle, où les marchés capitalistes et les droits de propriété privée prévalent à peu près partout, a produit la sixième extinction de masse de l’histoire de la Terre, une destruction sans précédent de sols fertiles, des perturbations du cycle hydrologique et un réchauffement extrêmement dangereux de l’atmosphère.

Comme nous le verrons, les communs sont si riches en facettes qu’ils ne peuvent être facilement contenus en une seule définition. Mais il est utile de préciser dès le début que certains termes souvent associés aux communs ne désignent pas, en fait, la même chose.

CE QUI EST UN COMMUN ET CE QUI NE L’EST PAS : QUELQUES CLARIFICATIONS

Les communs sont des systèmes sociaux vivants grâce auxquels les gens résolvent leurs problèmes partagés de manière auto-organisée. Malheureusement, certaines personnes utilisent ce terme à tort pour décrire des choses non possédées, comme les océans, l’espace et la Lune, ou bien des ressources qui font l’objet d’une propriété collective, comme l’eau, les forêts et la terre. En conséquence, le terme « communs » est souvent confondu avec des concepts économiques qui reflètent une vision du monde très différente. Des termes tels que « biens communs », « ressources communes » et « propriété commune » donnent une fausse image des communs, car ils mettent l’accent sur les objets et les individus, et non sur les relations et les systèmes. Voici quelques-uns de ces termes trompeurs.

Biens communs : terme utilisé en économie néoclassique pour distinguer les types de biens – biens communs, biens de club, biens publics et biens privés. Les biens communs sont réputés difficiles à clôturer (dans le jargon économique, ils sont « non exclusifs ») et susceptibles de s’épuiser (« rivaux »). En d’autres termes, les biens communs ont tendance à s’épuiser lorsque nous les partageons. L’économie conventionnelle présume que le caractère non exclusif et épuisable d’un bien commun est inhérent à ce bien lui-même, mais c’est une erreur. Ce n’est pas le bien qui est exclusif ou non ; ce sont les gens qui en sont exclus ou pas. Cela résulte d’un choix social. De même, l’épuisement d’un bien commun a peu à voir avec le bien lui-même et tout à voir avec la façon dont nous choisissons d’utiliser l’eau, la terre, l’espace ou les forêts. En qualifiant la terre, l’eau ou la forêt de « biens », les économistes portent en fait un jugement social : ils présument que quelque chose est une ressource à laquelle le marché peut attribuer un prix et qui peut être échangée – présomption qui pourrait être rejetée par une culture différente.

Ressources communes : terme employé par les spécialistes des communs, principalement dans la tradition inaugurée par Elinor Ostrom, pour analyser la manière dont les ressources partagées telles que les pêcheries, les aquifères ou les zones de pâturage peuvent être gérées. Les ressources communes sont considérées comme des communs, et en pratique ces deux termes sont très similaires. Toutefois, le terme « ressources communes » sert généralement à étudier comment les gens peuvent utiliser une ressource partagée sans en abuser.

Propriété commune : alors que les ressources communes font référence à une ressource en tant que telle, la propriété commune renvoie à un système juridique qui accorde des droits formels pour accéder à cette ressource ou l’utiliser. Ainsi, les termes « ressource commune » et « bien commun » désignent la ressource en tant que telle, tandis que la propriété commune désigne le système juridique qui réglemente la manière dont les gens peuvent l’utiliser. Parler de régime de propriété n’est pas la même chose que se référer directement à l’eau, à la terre, aux zones de pêche ou au code informatique. Chacun de ces objets peut être géré à travers un grand nombre de régimes juridiques différents ; la ressource et le régime juridique sont distincts. Certains commoneurs peuvent choisir d’utiliser un régime de propriété commune, mais ce régime ne constitue pas le commun.

Commun (nom singulier) : alors que certains traditionalistes utilisent le terme « le commun » au lieu des « communs » pour désigner la terre ou l’eau partagées, les théoriciens Antonio Negri et Michael Hardt ont donné une nouvelle tournure au terme « commun » dans leur livre Commonwealth, publié en 2009. Ils parlent du commun pour souligner les processus sociaux dans lesquels les gens s’engagent lorsqu’ils coopèrent et pour distinguer cette idée des communs en tant que ressources physiques. Hardt et Negri notent que ce sont « les langages que nous créons, les pratiques sociales que nous établissons, les modes de socialité qui définissent nos relations » qui constituent le commun. Pour eux, le commun est une forme de « production biopolitique » qui renvoie à un domaine audelà de la propriété, qui existe à côté du privé et du public, mais qui se déploie en engageant notre moi affectif. Bien qu’il soit similaire à notre utilisation du terme “commoning” – les communs comme pratique –, le terme « commun » dans l’acception de Hardt et Negri semble comprendre toutes les formes de coopération, sans considération de but, et pourrait donc inclure les gangs et la mafia.

Le bien commun : terme utilisé depuis les Grecs anciens pour désigner la recherche du bien de tous dans une société. Il s’agit d’une généralité brillante sans signification claire : pratiquement tous les systèmes politiques et économiques affirment produire le plus de bénéfices pour tout le monde.

LES COMMUNS DANS LA VIE RÉELLE

La meilleure façon de se familiariser avec les communs est de prendre connaissance de quelques exemples concrets. C’est pourquoi nous présentons ci-dessous cinq brefs exemples qui donneront une meilleure idée de la pratique des communs, de leurs contextes, de leurs réalités spécifiques et de leur grande diversité. Ces exemples nous aideront à comprendre les communs à la fois comme un paradigme général de gouvernance, d’approvisionnement et de pratique sociale – une vision du monde et une éthique, pourrait-on dire – et comme des phénomènes toujours éminemment singuliers. Chaque commun est unique en son genre. Il n’existe pas de modèle universel ni de « bonnes pratiques » qui définissent les communs et le commoning, mais seulement des expériences révélatrices et des motifs récurrents instructifs.

Camp de réfugiés de Zaatari

Le camp de réfugiés de Zaatari en Jordanie regroupe environ 78 000 Syriens déplacés, qui ont commencé à arriver en 2012. Il pourrait paraître improbable qu’il serve à illustrer les idées de ce livre. Et pourtant, dans un contexte de désolation, ces réfugiés ont conçu un vaste système très élaboré d’abris, de quartiers, de routes, et même d’adresses. Selon Kilian Kleinschmidt, fonctionnaire des Nations unies autrefois en charge du camp, le camp de Zaatari comptait en 2015 « 14 000 ménages, 10 000 pots d’égout et toilettes privées, 3 000 machines à laver, 150 jardins privés, 3 500 nouvelles entreprises et boutiques ». Un journaliste visitant le camp a noté que certaines des maisons les plus sophistiquées étaient « bricolées à partir d’abris, de tentes, de parpaings et de conteneurs d’expédition, avec des cours intérieures, des toilettes privées et des égouts de fortune ». La colonie dispose d’un salon de coiffure, d’une animalerie, d’un magasin de fleurs et d’un commerce de glaces artisanales. Il existe un service de livraison de pizzas et une agence de voyages proposant un service de prise en charge à l’aéroport. L’artère principale de Zaatari est appelée « les Champs-Élysées5 ».

Bien entendu, Zaatari reste un endroit difficile qui connaît de nombreux problèmes. L’État jordanien et les Nations unies sont aux commandes. Mais ce qui le rend si remarquable en tant que camp de réfugiés, c’est le rôle significatif que la participation auto- organisée depuis la base a joué pour construire une ville improvisée, mais stable. Il ne s’agit pas simplement d’un camp d’urgence de fortune où des populations misérables font la queue pour obtenir de la nourriture, où les administrateurs fournissent des services et où les gens sont traités comme des victimes sans défense. C’est un endroit où les réfugiés ont pu consacrer leur énergie et leur imagination à se construire un lieu de vie. Ils ont pu assumer une certaine responsabilité en matière d’autogestion et se réapproprier leur existence, regagnant au passage une bonne part de dignité. Il semblerait que les administrateurs et les résidents de Zaatari, même si c’est de manière partielle, aient reconnu les vertus de la pratique des communs. L’expérience de Zaatari en dit beaucoup sur le pouvoir de l’auto-organisation, un concept central des communs.

Buurtzorg Nederland

Dans la ville néerlandaise d’Almelo, un infirmier, Jos de Blok, s’inquiétait du déclin constant de la qualité des soins à domicile : « La qualité se détériorait de plus en plus, la satisfaction des clients diminuait et les dépenses augmentaient », se rappelle-t-il. De Blok et une petite équipe d’infirmières professionnelles ont décidé de créer une nouvelle organisation de soins à domicile, Buurtzorg Nederland6. Plutôt que de structurer les soins aux patients sur le modèle du travail à la chaîne en usine, en fournissant des unités mesurables de services marchands sur la base d’une division stricte du travail, Buurtzorg Nederland s’appuie sur de petites équipes auto-organisées d’infirmières hautement qualifiées qui s’occupent de cinquante à soixante personnes dans le même quartier. (Le nom de l’organisation, Buurtzorg, signifie « soins de quartier » en néerlandais.) Les soins sont holistiques et se concentrent sur les nombreux besoins personnels des patients, leur situation sociale et leur état de santé à long terme.

La première chose qu’une infirmière fait lorsqu’elle rend visite à un nouveau patient est de s’asseoir pour discuter et prendre une tasse de café. Comme le dit de Blok, « les gens ne sont pas des bicyclettes que l’on peut organiser selon un organigramme ». À cet égard, les infirmières de Buurtzorg appliquent une logique consistant à « passer du temps » (dans le commun) plutôt qu’à « gagner du temps » pour être des compétiteurs plus efficaces. Il est intéressant de noter que l’accent mis sur le temps passé avec les patients fait que ceux-ci ont besoin de moins de temps de soins professionnels. Si l’on y réfléchit, ce n’est pas vraiment une surprise : les soignants essaient principalement de se rendre inutiles dans la vie des patients aussi rapidement que possible, ce qui encourage les patients à devenir plus indépendants. Une étude réalisée en 2009 a montré que les patients de Buurtzorg guérissaient deux fois plus vite que les clients des concurrents et qu’ils ne demandaient finalement que 50 % des heures de soins prescrites7.

Les infirmières fournissent une gamme complète de services aux patients, depuis les soins médicaux jusqu’à une assistance comme les aider à se laver. Elles identifient également les réseaux informels de soutien dans le voisinage d’une personne, favorisent la vie sociale et encouragent l’autonomie en matière de soin et l’indépendance8. Buurtzorg est une organisation autogérée par les infirmières elles-mêmes. Cette autogestion est facilitée par une structure organisationnelle simple et horizontale et par les technologies de l’information, y compris l’utilisation de billets de blog mobilisateurs écrits par de Blok. Buurtzorg fonctionne efficacement à grande échelle sans avoir besoin ni de hiérarchie ni de consensus. En 2017, Buurtzorg employait environ 9 000 infirmières, qui s’occupaient de 100 000 patients dans l’ensemble des Pays-Bas, avec de nouvelles initiatives transnationales en développement aux États-Unis et en Europe9.

La reconceptualisation des soins à domicile par Buurtzorg a permis de créer un traitement humain de haute qualité pour un coût relativement faible. En 2015, les soins de Buurtzorg ont permis, selon une étude de KPMG, de réduire de 30 % les visites aux urgences et de diminuer les dépenses des contribuables pour les soins à domicile10. Les employés de Buurtzorg sont également les plus satisfaits de toutes les entreprises néerlandaises de plus de 1 000 salariés, selon une étude d’Ernst & Young11.

WikiHouse

En 2011, deux jeunes diplômés en architecture, Alastair Parvin et Nicholas Ierodiaconou, ont rejoint le cabinet de design londonien Zero Zero Architecture, où ils ont pu expérimenter leurs idées sur la conception ouverte. Ils se sont posé la question suivante : et si les architectes, au lieu de créer des bâtiments pour ceux qui ont les moyens de les commissionner, aidaient les citoyens ordinaires à concevoir et à construire leurs propres maisons ? Cette idée simple est à l’origine d’un étonnant kit de construction de logements en open source. Parvin et Ierodiaconou ont appris que, grâce à une technologie familière connue sous le nom de « production par commande numérique », ils pourraient réaliser des dessins numériques permettant de fabriquer de grandes pièces plates en contreplaqué ou autre matériau. Cela les a menés à l’idée de publier des fichiers open source pour les maisons afin que de nombreuses personnes puissent modifier et améliorer leurs designs selon les circonstances. Cela aiderait également une main-d’œuvre non qualifiée à ériger rapidement et à moindre coût l’enveloppe structurelle d’une maison. Ils ont appelé ce nouveau système de conception et de construction WikiHouse12.

Depuis ces modestes débuts, WikiHouse s’est épanoui pour devenir une communauté mondiale de design. En 2017, il comptait onze chapitres (collectifs aux périmètres et statuts adaptés au contexte local) dans le monde entier, chacun d’entre eux opérant indépendamment du WikiHouse original, devenu une fondation à but non lucratif qui conserve la même mission. Pour résumer, les participants à WikiHouse ont pour objectif de « mettre des solutions de conception pour construire des maisons à faible coût, à faible consommation d’énergie et à haute performance entre les mains de chaque citoyen et entreprise de la planète ». Ils veulent encourager les gens à produire cosmo-localement, un pattern décrit au chapitre 6. Et ils entendent « développer une nouvelle industrie du logement distribué, composée de nombreux citoyens, communautés et petites entreprises développant des maisons et des quartiers pour eux-mêmes, réduisant ainsi notre dépendance à l’égard des systèmes de logement de masse hiérarchiques et fondés sur l’endettement ».

La charte WikiHouse, qui énumère quinze principes, énonce les éléments de base de la construction de maisons open source du point de vue technologique, économique et des processus. Cette charte est l’un des nombreux exemples de la façon dont les commoneurs cultivent des buts et des valeurs partagés dans le cadre de la Gouvernance par les pairs (voir chapitre 5). Elle inclut des idées essentielles telles que privilégier des normes de conception minimisant le temps, les dépenses, les compétences et l’énergie nécessaires à la construction d’une maison, des normes ouvertes et des licences ouvertes « Partage à l’identique » pour les éléments de conception, ainsi que l’habilitation des utilisateurs à réparer et à modifier les caractéristiques de leurs maisons. En invitant les utilisateurs à adapter les designs et les outils pour répondre à leurs propres besoins, WikiHouse cherche à fournir un riche ensemble d’« outils conviviaux », tels que les décrit le critique social Ivan Illich. Les outils ne devraient pas tenter de contrôler les humains en prescrivant des façons étroites de faire les choses. Les logiciels ne devraient pas être encombrés de cryptage et d’obstacles à la réparation. Les outils conviviaux sont conçus pour libérer la créativité et l’autonomie personnelles13.

L’agriculture soutenue par la communauté

N’importe quel samedi matin dans la paisible ville de Hadley, dans le Massachusetts, vous verrez des familles arrivant à la ferme Next Barn Over pour cueillir des haricots et des fraises dans les champs, couper des herbes et des fleurs fraîches, et récupérer leur lot hebdomadaire de pommes de terre, de chou frisé, d’oignons, de radis, de tomates et autres denrées. Next Barn Over est une ferme fonctionnant sur le principe de l’agriculture soutenue par la communauté [comme les AMAP en France ou les GASAP en Belgique, NdT], ce qui signifie que les gens achètent à l’avance une part de la récolte saisonnière de la ferme et viennent ensuite chercher leurs produits frais chaque semaine d’avril à novembre. En d’autres termes, les participants mettent leur argent en commun avant la production et répartissent la récolte entre tous les membres. Cette pratique, utilisée par des milliers de fermes à travers le monde, nous a incités à identifier le fait de mettre en commun, plafonner et répartir comme une caractéristique importante de l’économie des communs (voir chapitre 6).

Une part pour deux personnes dans Next Barn Over coûte 415 dollars américains, soit environ 400 euros, tandis qu’une grande part, suffisante pour six personnes, coûte 725 dollars américains, soit environ 710 euros. En achetant des parts de la récolte au début de la saison, les membres fournissent aux agriculteurs les fonds de roulement dont ils ont besoin et partagent les risques de production – mauvais temps, maladies des cultures, problèmes d’équipement. On pourrait dire qu’ils se financent en harmonie avec les communs.

L’agriculture soutenue par la communauté n’est toutefois pas un modèle commercial, l’objectif n’étant pas de faire des bénéfices. Il s’agit pour les familles et les agriculteurs de se soutenir mutuellement dans le but de cultiver des aliments sains de manière écologiquement responsable. L’ensemble des 14 hectares de Next Barn Over est en agriculture biologique. La fertilité du sol est améliorée par l’utilisation de couvert végétal, d’engrais organiques, de compost et de fumier, avec une rotation régulière des cultures pour réduire les parasites et les maladies. La ferme utilise des panneaux solaires installés sur le toit de la grange. Des systèmes d’irrigation goutte à goutte minimisent la consommation d’eau. Next Barn Over organise régulièrement des dîners au cours desquels les familles peuvent se rencontrer, danser sur la musique de groupes locaux et en apprendre davantage sur les réalités de l’agriculture dans l’écosystème local.

Depuis le lancement de la première initiative d’agriculture soutenue par la communauté en 1986, celle-ci est devenue un mouvement international, avec plus de 1 700 structures rien qu’aux États-Unis (2018) et des centaines d’autres dans le monde entier. Si certaines structures américaines sont gérées dans une logique quasi commerciale, la philosophie initiale reste forte : tenter de développer de nouvelles formes de coopération entre les agriculteurs, les travailleurs et les membres, qui sont essentiellement des consommateurs. Certains s’inspirent du teikei, un modèle similaire très répandu au Japon depuis les années 1970 (le mot signifie « coopération » ou « entreprise commune »). Dans ce cas aussi, l’accent est mis sur l’agriculture biologique à petite échelle et sur les partenariats directs entre agriculteurs et consommateurs. L’un des acteurs centraux du teikei, l’Association japonaise pour l’agriculture biologique, a déclaré vouloir « développer un système de distribution alternatif qui ne dépende pas des marchés conventionnels14 ». Ces expériences inspirent aujourd’hui une variété de projets régionaux d’agriculture et de distribution alimentaire dans le monde entier, avec les mêmes objectifs : donner du pouvoir aux agriculteurs et aux gens ordinaires, renforcer les économies locales et éviter les problèmes causés par l’agriculture industrielle (pesticides, OGM, additifs, aliments transformés, coûts de transport). Le modèle socio-économique de l’agriculture soutenue par la communauté est si solide que le Schumacher Center for a New Economics, qui a contribué à l’incubation de la première initiative de ce type, développe actuellement l’idée d’une « industrie soutenue par la communauté » pour la production locale. L’idée est d’utiliser les principes de la mutualisation communautaire pour lancer et soutenir des entreprises locales – une usine de meubles, une conserverie de compote de pommes, un abattoir sans cruauté – afin d’accroître l’autonomie et la résilience économiques des territoires.

La plupart des gens imaginent que seule une grande entreprise de télécommunications ou un câblo-opérateur ayant ses entrées politiques et beaucoup de capitaux peut construire l’infrastructure nécessaire pour des réseaux Wi-Fi. En Catalogne, une modeste coopérative, Guifi.net, a prouvé le contraire, à savoir qu’il est tout à fait possible pour des gens ordinaires de construire et d’entretenir des connexions Internet de haute qualité abordables pour tous. En s’engageant à respecter les principes de propriété mutuelle, de neutralité du réseau et de contrôle citoyen, Guifi.net est passé d’un seul nœud Wi-Fi en 2004 à plus de 35 000 nœuds et à 63 000 kilomètres de connectivité sans fil en juillet 2018, particulièrement dans les zones rurales de Catalogne.

Guifi.net a vu le jour lorsque Ramon Roca, un ingénieur espagnol employé par Oracle, a piraté des routeurs standards pour les faire fonctionner comme des nœuds dans un système de type réseau maillé connecté à une seule ligne DSL appartenant à Telefónica et desservant les administrations municipales. Cette opération a permis à beaucoup de gens d’envoyer et de recevoir des données sur l’Internet en utilisant d’autres routeurs piratés de la même manière. Par l’effet du bouche-à-oreille, cette innovation de Roca pour faire face à la rareté de l’accès à l’Internet s’est rapidement répandue. Comme l’a raconté le magazine Wired, Guifi.net a développé son système grâce à une sorte de système improvisé de financement participatif, ou crowdfunding : « Il s’agissait d’annoncer un projet, d’en décrire le coût et de demander des contributions, explique M. Roca. Les fonds n’allaient pas à Guifi.net, mais aux fournisseurs de matériel et d’accès à l’Internet. Toutes ces initiatives ont jeté les bases non seulement de la construction du réseau global, mais aussi de l’émergence de nombreux fournisseurs d’accès. » Ce que Guifi.net a fait, c’est tout simplement mettre en commun et mutualiser (il a mis en commun les ressources et partagé l’Internet ; voir chapitre 6).

En 2008, Guifi.net a créé une fondation, qui a ensuite été enregistrée en tant qu’opérateur auprès de la Commission du marché des télécommunications (CMT) en avril 2009, pour aider à superviser les bénévoles, les opérations du réseau et la gouvernance de l’ensemble du système. Comme l’explique Wired, la fondation « a géré un trafic réseau vers et entre les fournisseurs internationaux, s’est connectée à CATNIX, l’un des principaux nœuds des réseaux, permettant ainsi d’accéder à d’énormes quantités de bande passante, a planifié le déploiement de la fibre et, surtout, a développé des systèmes pour s’assurer que les fournisseurs d’accès payaient leur juste part des coûts globaux de gestion des données et du réseau15 ».

L’ensemble du projet est guidé par le « Pacte pour un réseau libre, ouvert et neutre », une charte qui énonce les principes clés du commun qu’est Guifi.net et les droits et libertés de ses utilisateurs :

-

- Vous avez la liberté d’utiliser le réseau à n’importe quelle fin, tant que vous ne nuisez pas au fonctionnement du réseau lui-même, aux droits des autres utilisateurs ou aux principes de neutralité qui permettent aux contenus et aux services de circuler librement.

- Vous avez le droit de comprendre le réseau et ses compo-sants, et de partager la connaissance de ses mécanismes et de son fonctionnement.

- Vous avez le droit d’offrir des services et des contenus au réseau par vos propres moyens.

- Vous avez le droit d’adhérer au réseau et l’obligation d’étendre cet ensemble de droits à toute personne selon ces mêmes principes.

Tous ceux qui utilisent l’infrastructure de Guifi.net en Catalogne – internautes individuels, petites entreprises, administration, dizaines de petits fournisseurs d’accès Internet – sont engagés dans le « développement d’un réseau de télécommunications fondé sur les communs, libre, ouvert et neutre ». Cela a permis à Guifi.net de fournir un bien meilleur service haut débit à des prix moins élevés que celui demandé par les opérateurs dominant le marché espagnol (Telefónica, Orange et Vodafone). Les fournisseurs d’accès utilisant Guifi.net facturaient de 18 à 35 euros par mois en 2016 (environ 20 à 37 dollars) pour des connexions en fibre optique d’un gigabit, avec des prix beaucoup plus bas pour le Wi-Fi, alors que le prix moyen en Espagne était de 41 dollars (en 2017). Comme l’a souligné Wolfgang Sachs, les communs sont très efficients sur le plan financier. Ils nous permettent de devenir moins dépendants de l’argent et nous libèrent, ce faisant, de la coercition structurelle des marchés.

L’expérience de Guifi.net montre en outre qu’il est tout à fait possible de construire une « infrastructure haut débit à grande échelle, détenue localement, avec une meilleure couverture géographique que les opérateurs historiques », selon les termes du défenseur des technologies ouvertes Sascha Meinrath16. Ce succès tient pour une grande part à la mutualisation des coûts et des avantages que permet un régime fondé sur les communs.

COMPRENDRE LES COMMUNS « À L’ÉTAT SAUVAGE » DE MANIÈRE HOLISTIQUE

Comment donner du sens à ces communs si différents entre eux ? Ceux qui découvrent le sujet lèvent souvent les bras au ciel en signe de confusion, faute de percevoir les caractéristiques structurelles qui font d’un commun un commun. Ils sont perplexes à l’idée qu’un seul terme puisse être utilisé pour caractériser tant de phénomènes aussi divers. Il s’agit en fait d’un problème d’éducation de sa propre perception. Tout le monde connaît le « marché libre », même si ses manifestations – Bourses, épiceries, cinéma, mines, services personnels, travail – sont au moins aussi éclectiques que les communs. Culturellement, nous considérons la diversité des marchés comme normale, alors que les communs restent presque invisibles.

La vérité est que nous manquons presque totalement d’un langage ordinaire permettant de comprendre les communs contemporains. Les études en sciences sociales sur le sujet sont souvent obscures et très spécialisées, et la littérature économique a tendance à traiter les communs comme des ressources physiques et non comme des systèmes sociaux. Or, plutôt que de se focaliser sur la ressource singulière dont chaque commun dépend, il est plus judicieux de se concentrer sur leurs similitudes. Chaque commun dépend de ressources physiques, du partage des connaissances et de processus sociaux. Chacun d’entre eux connaît les mêmes difficultés à articuler le social, le politique (gouvernance) et l’économique (approvisionnement) en un tout intégré.

Tous les communs sont fondés sur des ressources naturelles.

Tout commun est un commun de savoirs.

Tout commun dépend d’un processus social.

Notre tâche est ainsi, pour une grande part, de nous réapproprier l’histoire sociale négligée des communs et d’en tirer des enseignements pour notre contexte contemporain. Pour cela, nous avons besoin d’un cadre conceptuel, d’un nouveau langage et d’histoires que tout le monde peut comprendre. On ne peut pas expliquer les communs avec le vocabulaire du capital, du « business » et de l’économie conventionnelle. Ce serait comme recourir à la métaphore d’une horloge ou d’une machine pour décrire des systèmes vivants complexes. Pour comprendre comment les communs fonctionnent effectivement, nous devons nous libérer d’habitudes de pensée profondément ancrées et cultiver de nouvelles perspectives.

La tâche devient plus facile dès lors que l’on reconnaît qu’il n’existe pas de modèle unique et universel pour apprécier un commun. Chaque commun porte les marques distinctives de ses origines particulières, d’une culture, de gens, d’un contexte. Pour autant, il y a aussi, dans la pratique des communs, des motifs récurrents profonds qui permettent de faire quelques généralisations prudentes. Des communs qui superficiellement paraissent très différents présentent en réalité souvent des similitudes remarquables dans la manière dont ils se gouvernent, se répartissent les ressources, se protègent contre les enclosures et cultivent des objectifs partagés.

En d’autres termes, les communs ne sont pas des machines standardisées qui peuvent être construites à partir d’un même plan. Ce sont des systèmes vivants qui évoluent, s’adaptent au fil du temps et nous surprennent toujours par leur créativité et leur ampleur.

Le terme de « pattern », ou motif récurrent, tel que nous l’utilisons ici mérite quelques explications. Nous nous inspirons ici des idées développées par l’architecte et philosophe Christopher Alexander dans son célèbre ouvrage publié en 1977, A Pattern Language [« Un langage de patterns »].Ces idées sont approfondies dans son chefd’œuvre en quatre volumes, The Nature of Order [« La nature de l’ordre »], résultat de vingt-sept années de recherches et de réflexion originales. Alexander et ses coauteurs ont brillamment mêlé une perspective scientifique empirique à une analyse du rôle formateur de la beauté et de la grâce dans la vie quotidienne et le design pour aboutir à ce que nous pourrions appeler l’« épanouissement17 ».

Pour Alexander, un pattern est un « problème qui se répète sans cesse dans notre environnement, puis décrit le cœur de la solution à ce problème, de telle sorte que vous pouvez utiliser cette solution un million de fois, sans jamais le faire deux fois de la même manière18 ». En d’autres termes, la pensée par patterns et les solutions qui en découlent ne sont jamais décontextualisées ni déconnectées de ce que nous pensons et ressentons. Il faut étudier de près les patterns sous-jacents aux communs florissants pour s’en inspirer, tout en gardant à l’esprit qu’il ne sera jamais possible de simplement « copier-coller » le fonctionnement de ce commun. Chacun doit développer ses propres solutions, localisées et adaptées à leur contexte. Chacun doit satisfaire à la fois des besoins pratiques et des aspirations et intérêts humains plus profonds.

Dans cet ouvrage, nous tentons d’identifier les patterns, ou motifs récurrents, qui sous-tendent une constellation de communs en pleine expansion – le Communivers. Notre récit se veut à la fois descriptif et ambitieux : descriptif lorsque nous examinons le fonctionnement de divers communs ; ambitieux lorsque nous essayons d’imaginer comment la dynamique actuelle des communs pourrait plausiblement se développer et devenir un secteur distinct de l’économie politique et de la culture. Nous nous appuyons sur les sciences sociales pour étudier certains aspects cruciaux des communs. Mais nous avons recours également à notre propre expérience de première main : nos discussions avec des commoneurs et nos écouvertes sur leurs remarquables communautés. Nous voulons faire la lumière sur un domaine richement texturé de créativité humaine et d’organisation sociale qui a été trop longtemps négligé, tout en rassurant le lecteur sur le fait que les communs ne sont pas si compliqués et si obscurs que seuls des experts pourraient les comprendre. En réalité, les communs prennent naissance dans l’action de gens ordinaires qui font des choses assez banales, lesquelles ne semblent inhabituelles que dans des sociétés focalisées sur le marché.

Au cours de nos voyages, nous avons été étonnés par la variété de circonstances à l’origine des communs. Cela nous a amenés à nous demander pourquoi tant de discussions sur les communs se fondaient sur des catégories économiques d’analyse (« types de biens », « allocation des ressources », « productivité », « coûts de transaction »), alors que les communs sont avant tout des systèmes sociaux permettant de répondre à des besoins partagés. Cette question nous a incités à entamer un processus de reconceptualisation de ce que signifie, dans son sens le plus large, s’engager dans la pratique des communs.

Nous pensons que cette perspective s’inscrit dans un changement de paradigme plus large. Elle contribue à redéfinir l’idée même d’économie et à élargir le champ fonctionnel de l’action démocratique. Les communs répondent à des besoins bien réels tout en provoquant un changement dans la culture et les identités. Ils influencent nos pratiques sociales, notre éthique et notre vision du monde et, ce faisant, modifient le caractère même de la politique. Pour comprendre ces courants plus profonds, nous avons besoin d’un cadre de pensée plus riche, donnant tout leur sens aux communs. Nous en avons besoin pour mieux expliquer la dynamique interne de la gouvernance et de l’approvisionnement par les pairs, ainsi que la manière dont la pratique des communs articule l’économie politique au sens large avec nos vies intérieures. Bref, nous devons reconnaître que les communs requièrent une nouvelle vision du monde.

I. Communs Et Commoning